Vajont, la frana più devastante d’Europa: tra errori umani e fatalità

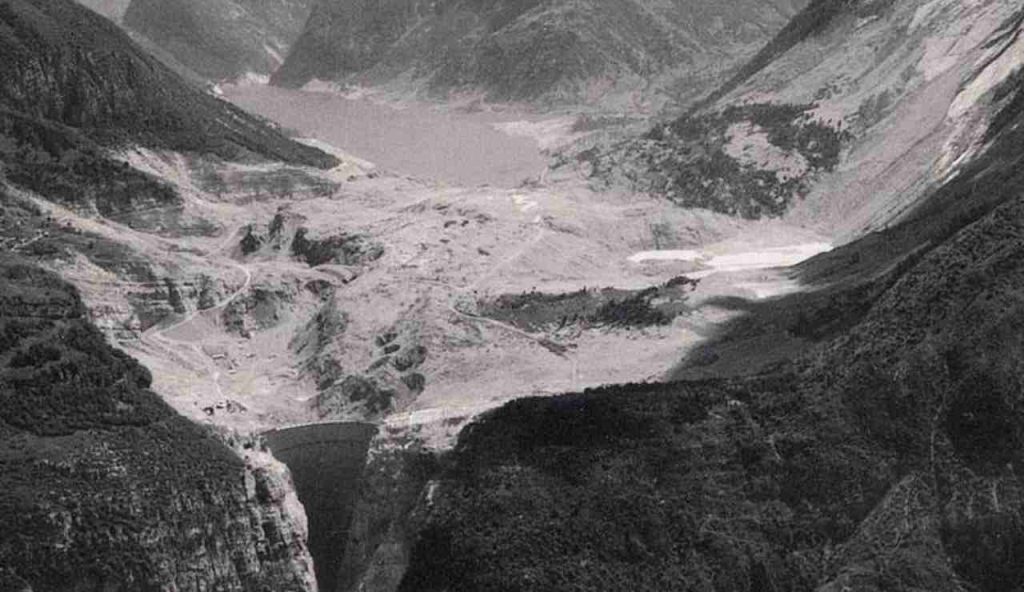

Disastro della diga del Vajont (INGV foto) - www.buildingcue.it

Dopo oltre 60 anni la frana della diga del Vajont viene ancora indicata tra i disastri più fatali ed impattanti della storia europea. Ma c’era possibilità di evitarlo?

La diga del Vajont figura come una delle costruzioni del settore più alte nel mondo, arrivando a misurare più di 260 metri d’altezza, con un bacino progettato per accogliere una capacità di addirittura 168,75 metri cubi. La sua edificazione rientra in una rete di centrali elettriche, tunnel ed ulteriori infrastrutture, volte a garantire la produzione idroelettrica da parte della SADE (Società Adriatica dell’Elettricità).

Il suo nome deriva dall’omonimo corso d’acqua, Vajont, affluente del fiume Piave e la sua costruzione è avvenuta all’interno di un vero e proprio canyon calcareo scavato dall’erosione praticata proprio dall’acqua, in un’area montana facente parte del territorio dei comune Erto e Casso, in Friuli-Venezia Giulia.

Nel 1956 i lavori per la realizzazione della diga ebbero inizio; soltanto quattro anni dopo il suo bacino d’acqua cominciò a riempirsi. Già a partire dal 1960, tuttavia, furono diverse le voci che esprimevano perplessità in merito alla costruzione dell’infrastruttura, che sarebbe potenzialmente potuta essere vittima di frane, molto frequenti nei siti adiacenti alla diga.

La risposta dei locali, infastiditi dalle illazioni dei giornali che si facevano portatori di quella che veniva definita una ‘malalingua’, finirono per intraprendere un’azione legale contro gli stessi, garantendo d’altra parte assoluta sicurezza ai cittadini delle aree limitrofe. Nel triennio che intercorse tra l’inaugurazione della diga e il disastro, il bacino fu più volte soggetto ad un naturale aumento del volume idrico, date le diffuse precipitazioni.

Il tragico evento

La situazione veniva costantemente monitorata, ma anche la stabilità del Monte Toc, che ospitava la diga, cominciò a presentare le sue prime criticità, spingendo addirittura il sindaco di Erto ad invitare la popolazione locale ad evacuare, soltanto pochi giorni prima del fattaccio. Lo stesso avvenne nel territorio di Casso, allertando i cittadini sulla possibilità di una frana prevista. Ciò nonostante molti continuarono a sottovalutare il problema, fino a quando l’inevitabile si concretizzò drammaticamente. La notte del 9 ottobre 1963 passerà per sempre alla storia per la frana che coinvolse la diga del Vajont.

Circa 263 milioni di m cubici di roccia precipitarono nel bacino, contenente oltre 115 milioni di m cubici d’acqua in quell’esatto momento, generando una massa d’acqua di terra e detriti che si irradiò rapidamente lungo le vallate circostanti; la frana comportò un vero e proprio spostamento del bacino. Bastarono 45 secondi, il tempo che la roccia impiegò a raggiungere il bacino, per provocare la frana più disastrosa che abbia mai riguardato il continente europeo, capace di generare scosse di terremoto che raggiunsero addirittura Vienna, oltre 500 km più a nord. Il disastro del Vajont avrebbe contribuito negli anni a venire all’effettuazione maggiormente scrupolosa di indagini geotecniche appropriate durante la fase di progettazione delle dighe, prestando attenzione specifica alla stabilità del pendio in cui il bacino d’acqua imprimeva il suo peso. Ma cerchiamo di capire perché ciò accadde.

Le responsabilità e le conseguenze

La frana del Vajont si è verificata a causa di una serie di effetti combinati, a partire dall’aumento idrico del bacino sollecitato dalle forti piogge, che ha comportato il cedimento di una superficie che già negli anni precedenti era stata soggetto a tali manifestazioni geologiche. Appurate le cause, si rende necessario anche individuare come non vi sia stata l’effettuazione di analisi di stabilità né durante l’edificazione della diga, né durante il riempimento del bacino. L’attività di avvertimento avanzata dalle autorità locali si è rivelata essere tardiva, impedendo alla popolazione di evacuare opportunamente le proprie abitazioni.

La struttura effettiva della diga non ha subito effetti estremamente distruttivi, ma le conseguenze nelle valli sulle quali i milioni di centimetri cubici d’acqua si riversano, risultarono davvero senza precedenti. Ben cinque centri abitati, ossia Fae, Longarone, Pirago, Rivalta e Villanova, furono completamente rasi al suolo, a causa della profondità e della velocità della piena, facendo registrare, specie a Longarone, nel bellunese – la più popolosa tra le cittadine coinvolte -, un tasso di mortalità pari al 94%, tra i più alti mai raggiunti a seguito di inondazioni o incidenti relativi a dighe. Il numero delle vittime causate dal disastro si attesta, secondo differenti stime, sulle oltre 2.000, con più di 1.300 dispersi ed un incalcolabile numero di feriti. Intere città sepolte dai detriti e inondate, migliaia di morti, dispersi e sfollati, che hanno reso il disastro del Vajont una delle istantanee più cupe della storia d’Italia, a cui ancora si guarda per cercare di non ripetere gli stessi errori che più di 60 anni fa trascinarono un’intera comunità nel dramma.